L’azione scenica di Missione da compiere, come gli interventi di Lino Fiorito alla tavola grafica, fanno parte dello spettacolo Ritorno ad Alphaville, la produzione di Falso Movimento che avrebbe debuttato nel settembre successivo. L’installazione in questione è dunque una sorta di saggio, un preambolo narrativo affidato a due personaggi che si parlano attraverso i rispettivi monitor, mentre viene realizzata un’animazione pittorica da Fiorito. Attraverso questo dialogo tra monitor, dunque, l’agente segreto Dolmen Seybu è istruito dal suo capo sulla missione da compiere ad Alphaville, la città immaginata da Jean-Luc Godard in Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (1965), audace contaminazione tra noir, fantascienza e sperimentazione formale.

Le motivazioni, il senso e la logica di questo ritorno, che Falso Movimento ha voluto mettere in scena inventando un nuovo protagonista, si condensano nel prologo in questione, infatti mentre nello spettacolo teatrale il dialogo si svolge tra un attore ed un monitor televisivo, in un confronto volutamente sbilanciato, qui diventa pienamente virtuale, anche se un montaggio nervoso oppone il punto di vista di Dolmen a quello del suo capo, ripreso a camera fissa.

MONTAGGIO, SINTOMO, SIMBOLO

di Mario Martone

Voglio farmi accompagnare da Godard.

Egli ha infatti predicato e praticato cinema come estensione della vita stessa, lasciando coincidere la regia con lo sguardo e il montaggio col battito del cuore, innalzando il suono a pari dignità di racconto con l’immagine, manipolando chimicamente la pellicola alla stregua del più agguerrito cineasta sperimentale; e rifiutando la sceneggiatura chiusa di cui il film risulti proiezione ortogonale: “Solo filmando si scoprono le cose da filmare, così come in pittura bisogna pur mettere un colore dopo l’altro. Dato che il cinema si fa con la macchina da presa si può fare benissimo a meno della carta”(1) . Noi abbiamo indagato su un teatro che fosse aldifuori di ogni schema rappresentativo, e che precipitasse i suoi elementi reali e costitutivi (dal corpo all’oggetto allo spazio) in un accelerato accadimento scenico: “il cinema è la verità a 24 volt al secondo”(2) , secondo Godard.

Qui vorrei accennare agli strumenti che abbiamo messo a punto per tentare questa fisicità della scena, e al complesso quadro con cui questi strumenti si sono rapportati quando la fisicità si è evoluta in direzione del racconto.

Innanzitutto il montaggio, cioè il meccanismo in cui sono confluite le nostre ricerche sul piano scenografico e sonoro. Scena e suono attraversano spazio e tempo: lo spazio e il tempo che noi viviamo sono attraversati dai media (spesso abbiamo pensato all’universo collegato attraverso l’etere, che perde il centro e in cui si viaggia non più per conoscere, ma per riconoscere). Il cinema prima, poi la televisione, sono le forme espressive che, nate parallelamente ai nuovi concetti di spazio e di tempo, hanno introdotto lo strumento che permette loro di essere in sintonia con queste due dimensioni: il montaggio.

Il “battito di cuore” di cui parla Godard, la possibilità di rendere unito ciò che è frammentato sapendo che esistono infiniti modi di unire, quel battito è il battito della percezione dell’uomo contemporaneo.

Nato quasi insieme al cinema, e addirittura preesistente alla televisione, il montaggio è un meccanismo naturale per questi linguaggi che non si pongono il problema della scissione tra testo letterario, immagine e suono; introdurre questa tecnica a teatro può essere invece del tutto artificioso. Già Ejzenstejn, che non si stancava di ripetere che, ad esempio, il primo piano non è nato con il cinema, ma esiste in pittura come in teatro, ammoniva “certi registi, analfabeti nell’arte della messinscena” che in teatro ricorrono “a un’orrenda forma “intermedia”: il raggio di un proiettore illumina al momento giusto le figure che è necessario isolare dal gruppo”(3) . Adoperare tecniche prese in prestito dal cinema per evidenziare tratti di scrittura scenica tradizionale è certamente solo un vuoto tentativo di ammodernamento.

Il problema è alla radice: mettere in discussione il sistema stesso della narrazione teatrale, considerare parola, suono e spazio come tutti uniti già all’atto della creazione del testo. Cercare di uscire da uno schema rappresentativo illusorio (testo-messinscena) per praticare l’irreversibilità della fusione dei segni e guardare alla scena come a un pezzo di realtà , a una materia viva.

Io definisco quindi per “montaggio” il sistema di giunture dove si incrociano e reagiscono parola, suono e spazio, concepiti tutti insieme per il fine poetico.

Da questo principio sono derivate le nostre scenografie mobili, che integrano elementi realistici con altri più astratti o concettuali facendo uso di parti dipinte, costruite o proiettate: grazie a esse è stato infatti possibile cambiare molte volte d’ambiente, e consentire agli attori di non dover entrare o uscire di quinta (non è un caso che l’elenco dei personaggi nei nostri lavori sia in ordine d’apparizione e non di entrata).

Ed è da questo principio che è derivato l’uso della colonna sonora come “muro del suono”, presente dall’inizio alla fine dello spettacolo, come invasione meccanica del tempo che inchioda inesorabilmente le durate ed i passaggi delle azioni sceniche. All’interno di questa struttura l’attore ha potuto scoprire faticosi ma imprevedibili spazi in libertà , non misurando il tempo dello spettacolo, ma occupandone un sotto-tempo fatto di infinite possibili variazioni.

L’attore ha quindi dovuto sostenere una battaglia molto ardua. È stato privato del suo ruolo di spina dorsale dello spettacolo (in quanto non più portatore del testo, scritto o gestuale che sia) e inserito nel meccanismo di snodi visivo-sonori del montaggio, subendo un processo inverso a quello dell’attore cinematografico che, proprio attraverso il montaggio, ritrova l’incantesimo dell’unità dell’intepretazione.

In un film, l’attore lavora su frammenti che andranno verso l’unione; nel nostro caso egli è partito dalla propria presenza fisica per andare incontro a una frammentazione.

Non solo l’attore ha vissuto l’irripetibilità dell’evento scenico (che è dramma proprio di tutto il teatro); e non solo è stato privato di quel testo che, come una proiezione platonica, garantisce il rapporto con qualcosa di eternamente immutabile (che è dramma proprio di tanto teatro del Novecento); ma è stato messo in diretto contatto con l’universo levigato e onnivoro dei media, con un buco nero reso tanto più pericoloso in quanto riprodotto, cioè a sua volta simulato, sulla scena.

Poiché noi abbiamo deciso di affrontare il viaggio oltre queste colonne d’Ercole, l’attore, che è con lo spettatore la sola ragione dell’esistenza del teatro, ha vissuto in prima persona il conflitto scatenato da questa scelta.

“Il giovane che vediamo sul manifesto presenta senza dubbio i sintomi dell’emozione di massa […]: intensità del tonus, atteggiamento rigido, capo volto verso l’alto col mento spinto violentemente in avanti, persino i capelli ritti, insomma tutte le reazioni fisiche che si accompagnano a quella particolare emozione che è l’entusiasmo di massa o Begeisterung. Se riserviamo il termine “sintomo’” per questo tipo di segni visibili, potremmo usare il termine “simbolo” per l’altro tipo, il gesto della mano chiusa con due dita levate che per convenzione accompagna nei paesi dell’Europa centrale l’atto del giuramento, ossia un rituale nello stretto senso culturale del termine”(4) . Se, servendoci di questo esempio di Gombrich, noi definiamo “simbolica” una recitazione (di qualunque tipo essa sia) studiata all’interno di una rappresentazione teatrale, possiamo definire “sintomatico” l’apporto dell’attore alla prima fase del nostro teatro (per intenderci, fino a Tango glaciale). L’attore precipitava se stesso con gli altri segni, energia umana in un preciso sistema inanimato: quel teatro era “verità a 24 volt al secondo”, e precisamente quella verità , urbana e deflagrata, che la nostra condizione quotidiana ci consentiva di vivere. Ancora una volta, trovo in Godard un aiuto per definire meglio: “La mia posizione verso gli attori è sempre stata per metà quella dell’intervistatore. Corro dietro a qualcuno e gli chiedo qualcosa”(5) . Io intervistavo l’attore, perché ciò che andava in scena era proprio il risultato dell’intervista, un “sintomo”.

In che questo sintomo dovesse poi coincidere con la scena, passare attraverso un gesto o una parola, e entrare in rapporto con lo spazio, con il suono, con la struttura dello spettacolo, era la contraddizione dolorosa vissuta ogni sera, era la maturazione della consapevolezza simbolica, che, come una lenta dissolvenza incrociata, veniva a sovrapporsi all’intuizione sintomatica.

Una danza sul vuoto, quindi: proprio quel vuoto che l’inarrestabile proliferazione dei media ha creato intorno a tutti noi. Sui bordi di questo abisso abbiamo fatto sporgere il teatro come un avamposto di guerriglia, destinato a esplorare il territorio ostile per cercarvi delle complicità , per studiarne la topologia e verificare una eventuale, futura vivibilità . È questo che intendo quando dico che il teatro non dovrebbe aver paura di sporcarsi le mani coi media: i distacchi aristocratici hanno fatto fiorire buona letteratura ma non hanno mai servito la propria causa nel modo più efficace. Eppure un sintomo dura l’attimo in cui è incomprensibile, sfuggente: ben presto ci si rende conto che, come nell’immagine presa ad esempio da Gombrich, il sintomo è, come il simbolo, parte di un disegno.

Fino a Tango glaciale abbiamo lavorato per fare emergere un sintomo; dopo abbiamo iniziato a guardare al disegno in cui il sintomo poteva venire rappresentato.

È iniziato così il rapporto con i testi: Otello, Il desiderio preso per la coda, L’opera da tre soldi. Non c’è mai stato rapporto di messinscena: di Otello abbiamo rappresentato la vicenda misurandoci con l’opera di Verdi attraverso la riscrittura delle sue musiche; il poco conosciuto testo surreale di Picasso è diventato un personaggio da inserire in un dramma originale; dall’Opera da tre soldi abbiamo estratto lo scheletro narrativo per ricomporvi anche in questo caso una vicenda autonoma (Coltelli nel cuore).

Incontrando Brecht abbiamo tratto la possibilità di rendere oggettive e distanti le componenti del disegno. Se il primo movimento creativo era stato quello immediato, impulsivo, “sintomatico”, il secondo doveva adesso comporre per quadri, straniando e oggettivando quei “simboli” che immediatamente indicano un’illusione, una rappresentazione, un gioco prospettico ormai svelato a cui non si può credere più. È possibile e necessario credere nel cambiamento, e sulla scena va portata una condizione oggettiva, una materia non illusoria: sull’asse Brecht-Godard si è edificata la struttura di Ritorno ad Alphaville. Il conflitto tra il sintomo e il disegno che lo deve contenere è il conflitto che si mette in scena in questo spettacolo. Qui c’è la parola, tornata a costituire un elemento primario, “oggettivata” nei diversi stili di recitazione che vengono adottati; la struttura del racconto è per quadri, la composizione è per volumi; ma il processo di costruzione dello spettacolo è completamente cucito sulla pelle dei suoi protagonisti, coloro che vanno in scena e coloro che vi lavorano intorno. Più che mai, negli otto mesi di prove di Ritorno ad Alphaville ho lavorato “intervistando” i miei compagni di lavoro, ma qui il risultato non è gettato caldo sulla scena, è congelato in una struttura distante, a cui noi stessi guardiamo con occhio analitico.

Abbiamo provato l’emozione di poter affermare: adesso la nostra emozione è sospesa su un interrogativo. Ritorno ad Alphaville è uno spettacolo che domanda, che pone dentro di sé, nei diversi cerchi che lo compongono, delle domande sulla possibilità di una scena diversa. Ma fuori di sé trova un paesaggio teatrale (e non) neutro, grigio, assorbente, capace di mortificare ogni spinta dialettica. Ciò che abbiamo intorno sembra chiederci continuamente: è davvero possibile il cambiamento? Ed è davvero necessario? Le domande dentro e fuori di Alphaville sono per ora in un’orbita ellittica apparentemente immutabile.

Ritorno ad Alphaville è l’ultimo spettacolo di Falso Movimento. L’ipotesi di lavoro definita in questi dieci anni non va consunta in un’orbita che spinge circolarmente verso l’inerzia. Da altri avamposti, in altri territori bisogna muoversi per cercare le risposte a queste domande, sforzandosi di cambiare il paesaggio, di spezzare l’orbita. Verrà il giorno, nel cammino irregolare che a ciascuno di noi è dato di intraprendere, in cui sarà possibile dare una risposta agli uomini di Alphaville.

Note

(1) “Se la regia è uno sguardo, il montaggio è un battito di cuore, caratteristica di entrambi è prevedere; ma ciò che l’una cerca di prevedere nello spazio, l’altro lo cerca nel tempo” (Jean-Luc Godard, Il cinema è il cinema, Garzanti, Milano 1982, p. 56).

(2) Jean-Luc Godard, Il cinema è il cinema, Garzanti, Milano 1982, p. 293.

(3) Sergej M. Ejzenstejn, Teoria generale del montaggio, Marsilio, Venezia 1985, p. 168.

(4) Ernst H. Gombrich. “Il gesto e l’espressione nell’arte”, in L’immagine e l’occhio, Einaudi, Torino 1985, p. 64.

(5) Jean-Luc Godard, Il cinema è il cinema, Garzanti, Milano 1982, p. 179.

(tratto da Mario Martone, Ritorno ad Alphaville di Falso Movimento, Milano, Ubulibri, 1987)

Rassegna stampa

“[…] Quel dialogo tra monitors diventa una riflessione sulla possibilità che un’immagine video ha di moltiplicarsi, come in un gioco di specchi. E questo gioco giustifica la presenza di Falso Movimento a Villa Medici: il Festival voleva infatti mostrare al pubblico romano quella “Tendenza” del teatro contemporaneo a utilizzare le cosiddette video-installazioni. […] Ma la vera “tendenza” verso la quale muove il teatro di Martone, è tesa al recupero del testo, della narrazione attraverso i dialoghi, la parola. C’è una trama, insomma. Ed in questo una compagnia come Falso Movimento, nata e cresciuta tra l’avanguardia, mostra di possedere un notevole gusto del rischio”.

(Raffaele Roselli, Dialogo tra monitors in nome di Alphaville, Paese Sera, 29 giugno 1986)

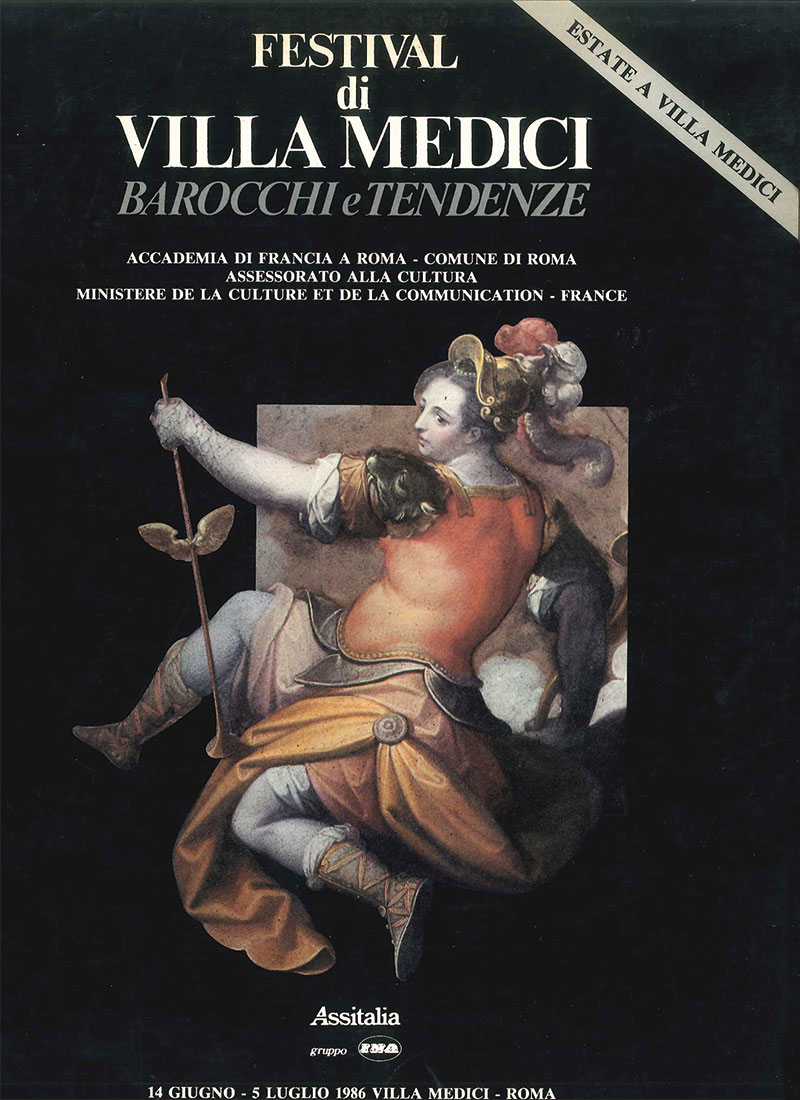

TENDENZE, VIDEO, GIARDINI DI VILLA MEDICI

di Franco Quadri

Bisognerebbe cominciare con la storia del video in teatro. O almeno con quella ricchezza di riferimenti al video che costella e in parte determina da noi gli anni della post-avanguardia, quando il Nuovo Teatro flirta con le arti visive, svuota o degrada il luogo scenico, pone l’accento sulla concettualizzazione analizzando le modalità del far teatro, nella riscoperta degli elementi specifici, ripartendo da zero. Dopo la sagomatura delle luci, che presto si computerizzano, dopo l’utilizzazione delle diapositive di citazione autobiografica o pittorico-storica come sfondo all’azione, il video vive sulla ribalta la breve e intensa stagione in cui il teatro sogna la tecnologia, cui presto si perverrà da altre strade, come con l’applicazione dell’elettronica al succedersi automatico delle diverse scenografie in Cuori strappati della Gaia Scienza.

Bruciando alla fiamma di una fantascienza quotidiana, i Magazzini Criminali sono il gruppo che, a cavallo degli anni ottanta, meglio rispecchia nella sua febbre di rincorsa in avanti anche l’avventura dell’immissione tv dentro lo spettacolo, nelle sue varie valenze: in Punto di rottura il nastro elettronico fa sfilare labbra, mani, gambe, pezzi di corpi con una coloratissima messa a fuoco alla Schifano, da alternare con le riprese in diretta dal vivo di primi piani dell’azione in svolgimento; nelle due edizioni di Ebdomero il corredo dei monitor, accumulati frontalmente o sospesi sulla pista scenica, che figura nel quadro vista dall’alto o di lato già costituisce un elemento di decorazione, o coi suoi occhi riflettenti funge da sostitutivo delle stesse luci; in Crollo nervoso finalmente il video diventa personaggio, identificandosi col calcolatore impazzito che dialoga con la protagonista, sulla scia di 2001 Odissea nello spazio, oltre a assumere all’occorrenza una connotazione funzionale, col trasmettere i titoli delle diverse sezioni o comunicare immagini di repertorio, per esempio la discesa del primo uomo sulla Luna.

Ci si è soffermati su questo lavoro anche per evidenziare la gamma di diverse possibilità assunte dalla presenza elettronica nell’evolversi del trittico, ribadita dalla graduazione dei verbi usati nella schematica descrizione. Come spesso accade nella ricerca, la sperimentazione di un modo espressivo equivale alla conoscenza e all’appropriazione dello stesso, svuotato quindi d’interesse e escluso per esaurimento da successive fruizioni. Descritta la suddetta parabola, per i Magazzini il video esce così di scena. Altri gruppi, come Falso Movimento, non se n’erano mai serviti: la Gaia Scienza vi s’era affidata per dei trompe-l’oeil spaziali, dei primi segnali che ne avrebbero sortito un diverso sfruttamento. I gruppi più avanzati e rigorosi infatti superano ben presto la contaminazione dei linguaggi sulla scena e assumono il video in modo più evoluto e totalizzante in apposite performance, mostre, installazioni. Un gruppo, quello di Simone Carella al Beat 72, rinuncia addirittura a far teatro, per trasformarsi per qualche tempo in canale televisivo. Per converso, chi continuerà a credere all’incontro del luogo dell’espressione immediata e delle nuove tecnologie, come Krypton in Italia o Hans Peter Cloos in Francia, darà luogo a un teatro-clip, a uno spettacolo espanso in cui l’immagine elettronica si fa protagonista.

A determinare questo chiarimento è intervenuto lo sviluppo sempre più autorevole della video-arte, lo sfruttamento per se stesso, anche a livello di mercato, del mezzo, che rivela e impone l’autosufficienza del suo specifico, sempre più allergico alle strumentalizzazioni da parte di altri mezzi espressivi. Così il teatro stesso è passibile di trasformazioni in video dopo e al di fuori della rappresentazione, dando luogo a nastri che non sono però solo documenti ma fissano edizioni girate e montate appositamente, come è ormai normale da Wilson in poi, citando oltre alle elaborazioni dei Magazzini quelle in particolare di Falso Movimento.

Ecco ora quindi l’idea intelligente di chiedere a tre gruppi-guida del Nuovo Teatro di misurarsi col video d’artista e di riversare la sensibilità di una esperienza in uno spazio aperto, dove agire simultaneamente, prescindendo dalle connessioni col loro lavoro scenico. Ma ciò non implica l’ignoranza della loro storia, arrivata ormai a un punto di maturità che sottende la reciproca divaricazione, e tale da condurre ciascuno di loro a un’esercitazione stilisticamente differenziata, sempre comunque nel campo della fiction.

In principio dunque era il racconto, in tutti e tre i casi manieristico per il tipico omaggio artistico e il riporto ad altre discipline, letterarie, cinematografiche, pittoriche: un ritorno di Orfeo dagli Inferi, mutuato per Giorgio Barberio Corsetti dall’opera di Monteverdi e dalla poesia di Rilke, ma anche o forse soprattutto dal film di Cocteau, nello spirito degli spettacoli da lui montati nel dopo-Gaia Scienza, edificando fantastiche città dove una nuova arcadia si coniuga con lo studio delle avanguardie storiche; l’avvicinamento a un pianeta alieno per Falso Movimento, perché la nuova Alphaville di Mario Martone implica una conquista di linguaggio, trattandosi di una cittadella meta-fantascientifica, da ritrovare con dei cambi di segni nel cinema di Godard, con un prosecuzione di quel citazionismo cinematografico già evidente in Desiderio preso per la coda e in Coltelli nel cuore; una serie di ritratti di pittori veri chiamati a rappresentarsi davanti al video per i Magazzini, che inaugurano una galleria di biografie visive dal vero di personaggi di diversi campi artistici, ma proseguono al tempo stesso la galleria di “vite immaginarie” da loro già sviluppate nell’ultima trilogia teatrale, affidandone però il plot al personaggio, ripreso con modalità rubate al Bronzino o al Pontormo, piuttosto che a Piero o a Boccioni.

Se qui il richiamo all’opera scenica di Federico Tiezzi scatta attraverso la serialità dei soggetti, negli altri due casi la funzionalità è più diretta: Falso Movimento anticipa infatti in qualche modo con Missione da compiere la scena introduttiva del suo prossimo Ritorno a Alphaville, mentre Barberio Corsetti applica la tecnica già utilizzata nel prologo a Diario segreto, contraffatto, sempre in quell’intima collaborazione creativa con Studio Azzurro, che è già stato all’origine di altri video sperimentali di estremo interesse. La base di tutti questi lavori è nello scambio tra l’immediatezza della presenza fisica, la presenza stessa riprodotta in diretta – e magari spezzata dall’inscatolamento in diversi televisori – e la trasmissione di un nastro preesistente, per lo più portatore di tracce inanimate che falsano la natura circostante con elementi estranei. L’ambientazione contribuirà quindi a esaltare il contrasto espressivo mimetizzando i monitor con funzioni sceniche, mentre i monitor in movimento doppieranno gli attori in carne e ossa, alimentando il gioco di verità e illusione.

Questa duplicità di rapporti ritorna, anche se non proprio in modo omologo, nell’installazione di Falso Movimento, dove il dialogo vede due personaggi, l’agente segreto che sostituisce Lemmy Caution e il capo del sistema autoritario che lo condiziona, in impari confronto, l’uno in natura, l’altro in riproduzione meccanica, come accade agli astronauti di 2001 o di Alien; ma nelle repliche la sostituzione di un registrato alla persona viva, innesterà un dialogo tra due monitor divenuti personaggi, uno visto a camera fissa l’altro con nervosismo di montaggio, trasferendo però l’alternanza di campi e controcampi e un’integrazione di tecniche espanse dall’interno del mezzo alla dualità della composizione. Anche nel piano dei Magazzini i singoli ritratti, proiettati contemporaneamente, sono destinati a dialogare, incarnandosi ciascuno col suo video, con la messa in opera di un montaggio fattuale sottratto alle regole della moviola.

È chiaro quindi che ci troviamo davanti a tre installazioni-rappresentazioni di diversa natura, assimilabili se proprio si vuol categorizzare, l’una piuttosto alla performance, la seconda al dialogo teatrale, l’altra al video vero e proprio, col precedente illustre di Joan Logue o – nel 16 mm – di Gregory Markopoulos. Questo diverso uso è esaltato dalla diversa destinazione dell’interno della stanza dove Falso Movimento ha disposto i suoi ordigni-personaggi, lasciando gli spettatori a spiare dalle finestre, possiamo all’esterno del giardino di Villa Medici: al tappeto verde tra le erme come nel Torquato Tasso goethiano diretto da Stein, erme colorate dalla luce di video tra le quali si drizzano statuari altri monitor, monumenti a pittori elevati dai Magazzini; al canneto dove Barberio Corsetti e lo Studio Azzurro hanno voluto che si perdesse la strada elettronica di Orfeo, un lungo segno bianco dentro una selva oscura.

E se ognuna delle tre installazioni è autosufficiente, allo stesso tempo si inserisce in un prima e in un dopo ben precisati all’interno del discorso dei loro creatori; e tutt’e tre si collegano tra loro nella simultaneità composita di un’unica opera animata dalla dialettica dei contrasti. Visto che s’è parlato d’una “selva oscura”, il trittico potrà attingere a un’unità dantesca, che decolla dalla discesa agli Inferi d’Orfeo, per guadagnare il Purgatorio delle attese e dell’addestramento necessario a entrare a Alphaville, prima dell’ingresso al Paradiso dell’empireo pittorico, dove i personaggi dell’arte dialogano tra loro inconsapevoli e senza comunicare, inglobati in questa umana commedia elettronica.

Progetto e regia Mario Martone

Musiche Peter Gordon e Max Roach

Interventi pittorici alla tavola grafica Lino Fiorito

Realizzazione Tape Connection

Interpreti Tomas Arana e Vittorio Mezzogiorno

Produzione Falso Movimento

Durata 30′ (ripetizione ciclica)